大阪医科薬科大学の歴史資料館を知ったのは、今回の京都・大阪の取材旅行中で訪問日前日にメールで問い合わせした。大阪大学について検索していたところ、大阪医科薬科大学の資料館も候補に上がった結果である。携帯電話に訪問日午前中に連絡があり、大阪大学吹田キャンパスで一連の取材後訪ねることになった。担当者の方へは感謝の念が絶えない。

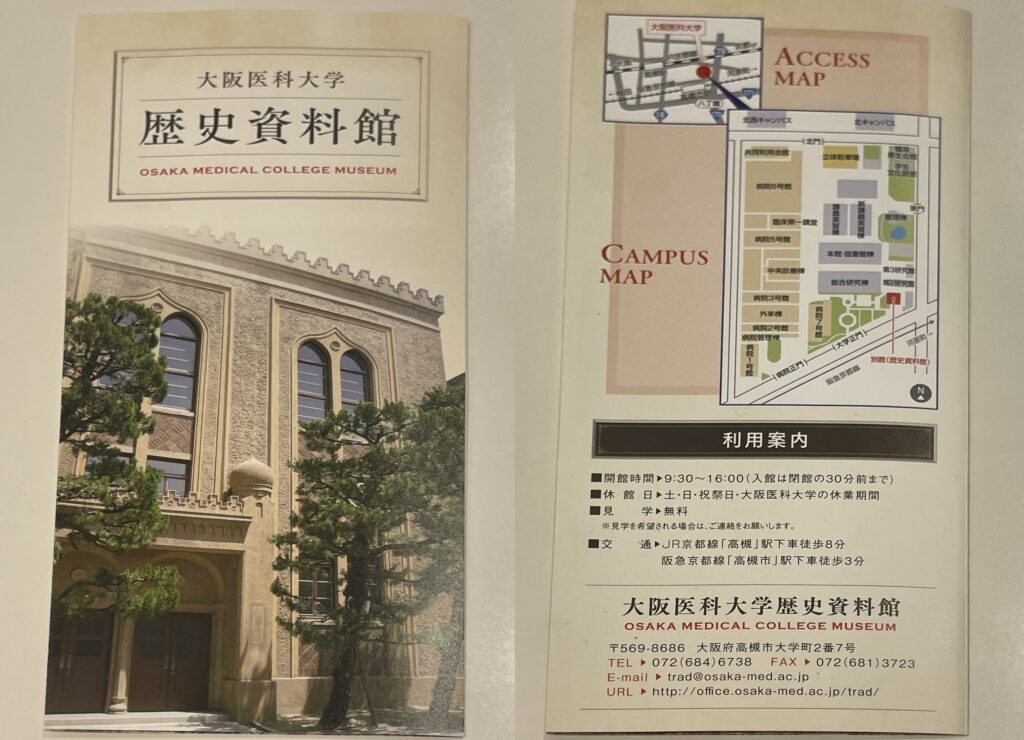

大阪大学吹田キャンパスから、高槻市駅行きのバスに乗り終点で下車した。 阪急京都線高槻市駅からすぐのところに大阪医科薬科大学の本部キャンパスはあり、歴史資料館は附属病院の裏手にあった。それはきれいに手入れされた建物であった。

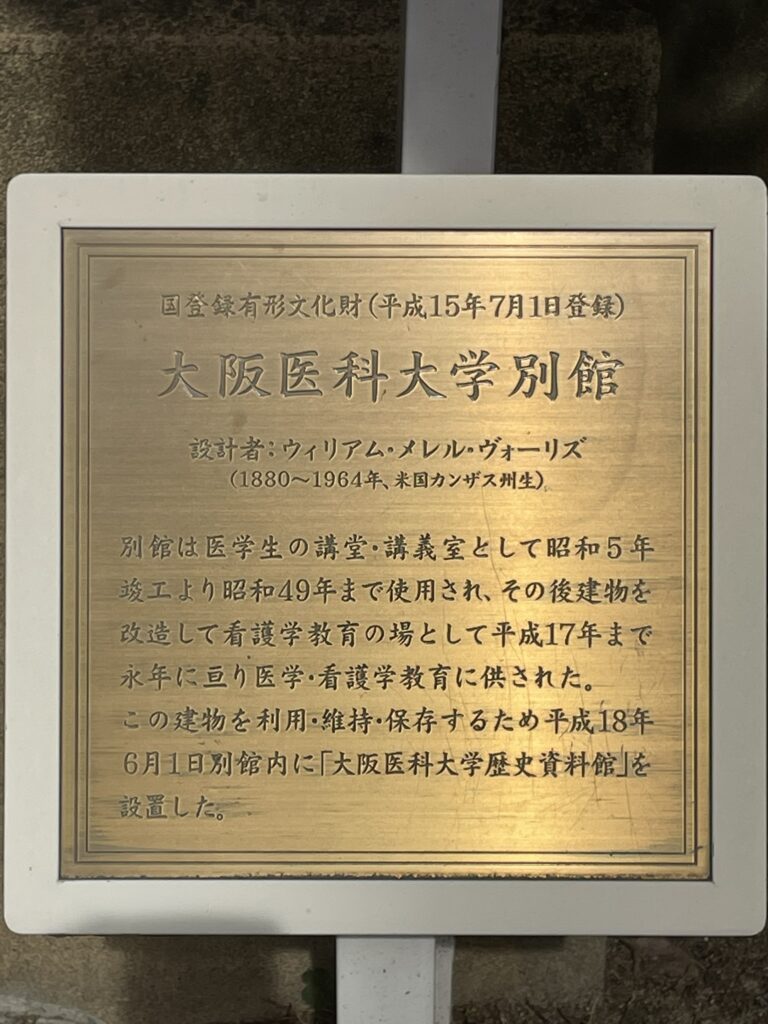

大阪医科薬科大学は、1927年(昭和2年)に大阪高等医学専門学校として開校した。歴史資料館の建物は1928年(昭和3年)に講堂として建てられたもので、ウィリアム・メレル・ヴォーリズ(1880年米国カンザス州で生まれ、1941年日本帰化、1964年永眠)により設計されたものだった。

本建物の特色は階段教室と講堂を3階建て箱型の建物にまとめた合理的な計画と、インドサラセン様式の装飾を付した個性豊かな意匠にある。ヴォーリズは医学教育機関のこの校舎の設計にあたり古代医学の源といわれるインドにヒントを得たのかもしれないといわれている。ところで本格的なインドの建築は石造による華麗な様式で知られているが、この建築は優しい壁仕上げと部分的なタイル張りの表現にヴォーリズの建築の特色がみられる。

館内は、写真撮影禁止だったので展示物についてはホームページを参照していただきたい。

2階展示コーナーに大阪医科大学初の電子顕微鏡(島津SM-C2型)が展示してあった。1959年(昭和34年)の大学院医学研究科設置認可において必要不可欠であった電子顕微鏡が、卒業生より法人に寄贈されたとのこと。当時の電子顕微鏡としては5000倍まで観察でき、教育研究に多大なる成果を上げることに寄与した。この電子顕微鏡は鏡筒が横に寝ており、現在一般的な透過電子顕微鏡(TEM)と異なっていた。走査電子顕微鏡(SEM)は当時製品化されていなかったと思うが、型番がSMとあるので念のため、資料を取り寄せ調べることにした。国立国会図書館関西館に「 SM-C2型電子顕微鏡により3段拡大多能型への改良について」(島津評論,10(3)30-37,1959)という論文があり複写を取り寄せてTEMであることを確認した。私自身が大学時代電子顕微鏡を使って研究していたので、つい気になって確かめてしまった。

二子玉川ステーションビル矯正・歯科

小児歯科担当 髙見澤 豊