京都大学医学部資料館を訪ねることにした。医学部資料館はもともと医学部系統解剖講義室(旧解剖学講堂)で、1902年(明治35年)に京都帝国大学の解剖学教室講堂として竣工された木造平屋建て(寄棟造り桟瓦葺)の建築物であり、2014年(平成26年)2月より現在の形で保存・運用されている。設計は、当時文部省建築課京都出張所長をしていた山本治兵衛によるものである。山本は、その後1907年(明治40年)に新設された京都帝国大学建築部(現在の施設部)の初代部長に就任している。

訪問日の昼に大阪医科薬科大学歴史資料館を見学していたので、 阪急京都線高槻市駅から京都を目指した。阪急京都線烏丸駅で下車し、四条高倉から市バス201系のバスに乗り近衛通で下車した。左手に京都大学医学部附属病院をみながら歩いた。医学部キャンパスまで徒歩3~4分くらいであろうか。事前に医学研究科総務掛に見学の旨をメールしていたので、事務局を訪ね見学許可の返信メールを担当者にみせた。

資料館内部は写真撮影可能だったが、ネットでの公開が禁止されているので公開できない。

入口より右手に進むと記念講堂がある。講堂は階段教室になっており、座席の下に(半)地下階がある。地下階に入ってすぐの左手にベッド状の古い心電計があった。ベッド状なので、心電計の上に寝て計測するものと思われる。京都帝国大学医学部では田附政次郎などのパトロン的存在であった近江商人がたくさんおり、彼らによる「陰徳善事」(目立たぬ寄付行為)により種々のものが寄贈されていた。この心電計もそのひとつであるという。

通路はすぐに左に曲がるが、そこに齋藤素巌(さいとうそがん)の母子像が展示してあった。その隣に婦人科学産科学教室の初代教授吾妻勝剛教授、二代高山尚平教授、三代岡林秀一教授の三胸像が並んであったが、それらも齋藤素巌の作品である。高山教授は、子宮癌の手術において、より広汎に子宮を摘出するために術式の改良を重ね、1917年(大正6年)にWertheim術式を改良した高山術式を発表した。この術式は本邦での広汎性子宮全摘術の基礎をなした。岡林教授は、1928年(昭和3年)に高山術式を改良した岡林術式(系統的広汎性子宮全摘出術式)を発表し、基靭帯の組織を多く切除することによる根治性の向上、膀胱子宮靭帯の前層と後層の分離・切断による意図した高さでの膣管の切断を実現し、本邦における子宮頸癌手術の標準術式となった。

左に曲がった通路の天井には、京都大学医学部の年表が掲げられ、通路には杉田玄白らの『解体新書』、曲直瀬道三の『啓迪集』などのレプリカが展示されていた。

さらに通路を進み、次の角を左に曲がると開学から使用されていた本大理石の解剖台で、病理解剖の第一例は1901年(明治34年)1月4日病理学教室初代教授藤浪鑑先生の執刀で行われた。以後1981年(昭和56年)まで使用されたとのこと。

解剖台の隣には、京大原爆災害調査班遭難記念碑のプレートと記念碑の模型が展示されていた。京大の原爆調査団は、1945年(昭和20年)9月17日、被爆者の治療などを通して原爆災害の調査をしていた京都大医学部、理学部の教官や学生ら11名が、当時の大野村尾立(現廿日市市宮浜温泉)にあった大野陸軍病院で枕崎台風による土石流に巻き込まれ亡くなった。記念碑は、遭難から25年後の1970年(昭和45年)9月、京大関係者の手で現場近くに建立された。資料館の見学を終え、正門に向かった。

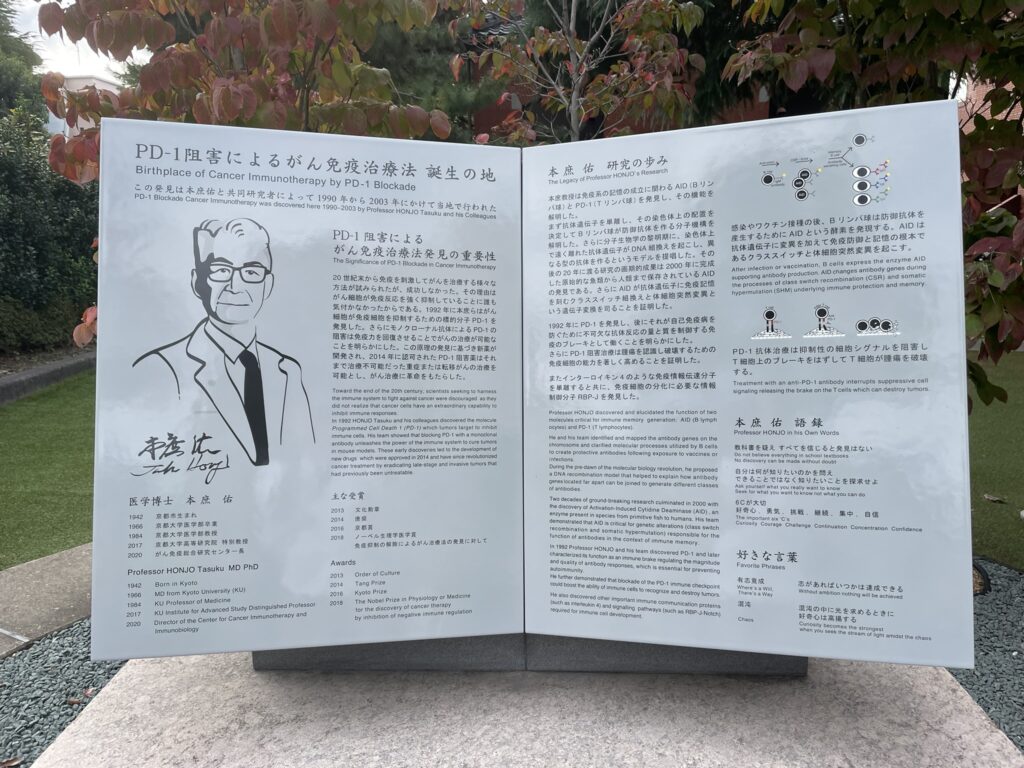

正門脇にがん免疫療法を開発し、ノーベル賞を受賞した本庶佑博士の紹介プレートがあった。

今回の京都・大阪取材旅行は、ほぼ予定通り行うことができた。施設の開館日の日程上、訪れることができなかったところもあったが、次回以降に訪れたいと考えている。

二子玉川ステーションビル矯正・歯科

小児歯科担当 髙見澤 豊